Wirksame und kosteneffiziente Vorsorge und Versorgungsmaßnahmen werden zunehmend relevant, um das Gesundheitssystem in einer Gesellschaft des langen Lebens aufrechtzuerhalten. Die personalisierte und individualisierte Medizin kann dabei mögliche Lösungsansätze liefern. Daher beleuchtet LINGA in Kooperation mit Niedersachsens Netzwerk für Lebenswissenschaften BioRegioN Perspektiven und Strategien auf diesem Gebiet. Mit Maike Rochon und Yvonne Reinke von BioRegioN haben wir über personalisierte und individualisierte Ansätze in Forschung, Diagnostik und Therapie gesprochen und versucht, uns diesem riesigen Themengebiet anzunähern.

Was versteht man unter personalisierter Medizin?

Maike Rochon: Personalisierte Medizin bedeutet, dass man die behandelten Personen nach bestimmten Merkmalen stratifiziert, also in Gruppen einteilt. Die Merkmale, nach denen die Stratifizierung vorgenommen wird, nennt man Biomarker…

Molekulare oder biochemische Merkmale oder Merkmalskombinationen, die bei manchen Personen nachzuweisen sind und bei anderen nicht…

Rochon: Ja, relativ bekannt ist das bereits im Fall von Brustkrebs: Es gibt Gruppen von Menschen mit bestimmten Merkmalen, bei denen eine Art von Therapie super wirkt, während die gleiche Therapie für eine Gruppe mit anderen Merkmalen nutzlos ist oder sogar negative Auswirkungen haben könnte. Für letztere wäre es eine Katastrophe, in den falschen Therapiearm geschoben zu werden.

Unterscheidet sich personalisierte von individualisierter Medizin?

Rochon: Bleiben wir mal beim Beispiel der Krebstherapie. Solange wir keine Palette von wirklich individualisierten Therapieformen haben, ist der Therapieweg vielleicht A, B, C oder D – also stratifiziert. Nach und nach werden diese Therapieformen zwar immer differenzierter, das Prinzip der individualisierten Medizin konsequent umzusetzen hieße aber, jede Krankheit als Einzelfall zu betrachten und die Therapie auf das Individuum zuzuschneiden. Dabei geht es dann auch um die Darreichungsformen von Medikamenten, zum Beispiel die Komposition von Wirk- und Trägerstoffen in Tabletten.

Diagnostik und Therapieform auf jedes Individuum zuschneiden – das klingt nach einer Menge Mehraufwand für medizinisches Personal.

Yvonne Reinke: Es gibt zwei Seiten. Natürlich ist die Diagnose und die Auswahl der passenden Therapien aufwändiger, je mehr individuelle Aspekte bei den Analyse- und Behandlungsmöglichkeiten es zu beachten gibt. Zudem kommt eine Erkrankung selten allein daher, das heißt, Patient/-innen unterscheiden sich oft zusätzlich in ihren Begleiterkrankungen. Auf der anderen Seite bietet die technische Unterstützung heute viele Möglichkeiten, schnell präzise Informationen zusammenzutragen, die ein vollständigeres Krankheitsbild ergeben und die den Ärzt/-innen Wegweiser an die Hand geben dafür, wie eine Person am besten versorgt werden kann.

Rochon: Auch Algorithmen der Künstlichen Intelligenz – kurz: KI – tragen zum Fortschritt bei. Sie können Ärzt/-innen assistierend zu Seite stehen, Routineaufgaben übernehmen und Entscheidungen vorbereiten. Eine sehr naheliegende Anwendung ist zum Beispiel die KI-gestützte Auswertung einer großen Menge von Bilddaten, wie diese in der Radiologie anfallen. Die Bilddaten können mittels einer entsprechend trainierten KI auf spezifische, krankheitsassoziierte Muster durchsucht werden. Das kann bei Radiolog/-innen zur Arbeitserleichterung führen, denn diese können sich mit Ihrer Expertise auf einzelne kritische Bilddatensätze fokussieren, bei der ihre Erfahrung gefragt ist. Gleichzeitig gibt die technische Unterstützung den Ärzt/-innen die Freiheit, ihren Blick auf andere Schwerpunkte zu fokussieren. So könnten Kosten und Zeit gespart werden, und gerade, wenn Personal fehlt, kann KI wichtige Dienste leisten. Die Algorithmen werden nicht müde, sie können stundenlang Routinearbeit erledigen und sind dabei gleichbleibend präzise.

Sind technische Entwicklungen also die Grundlage dafür, personalisierte Diagnose- und Therapieansätze zu verfolgen?

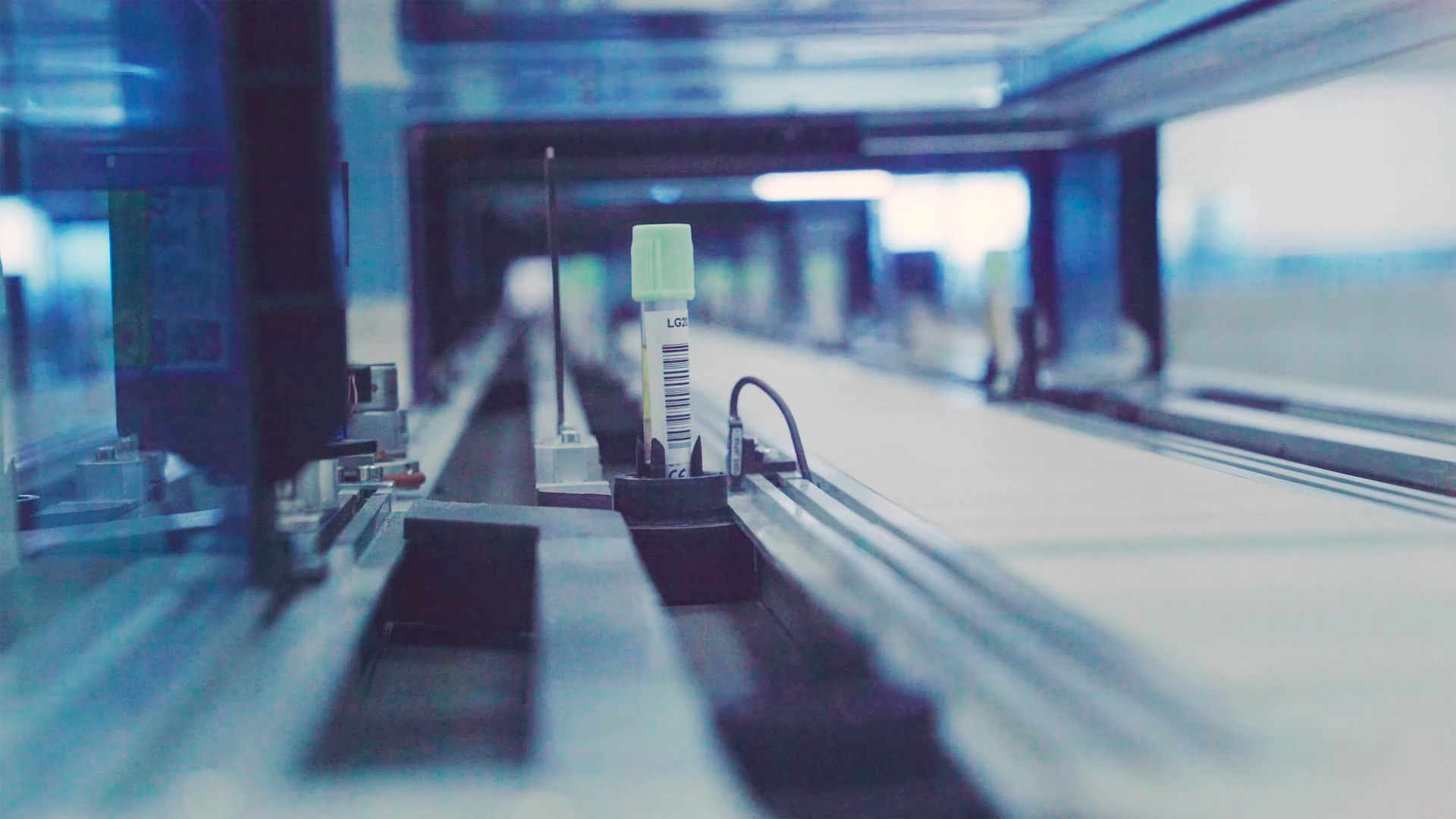

Reinke: Heute entstehen in schnellen Hochdurchsatzverfahren viele Daten, und dank der zunehmenden Rechenleistungen können sie auch verarbeitet werden. Da sind wir zum Beispiel beim Thema ‘Omics’ – der Betrachtung der Gesamtheit aller Stoffe einer bestimmten Kategorie im Körper, etwa aller Gene in den Genomics, aller Proteine in den Proteomics, aller Stoffwechselprodukte in den Metabolomics. Dank der hohen Rechenleistungen kann man bestimmten Merkmalen viel präziser auf die Schliche kommen und die Gruppen behandelter Personen sinnvoll stratifizieren. In meinen Augen ist Personalisierung und Individualisierung der Medizin ohne die digitalen Tools, die Geschwindigkeit und die Rechenleistung von Computern nicht möglich. Die Digitalisierung ist ein Enabler für die personalisierte Medizin.

Wofür ist die biomedizinische Beforschung der ‘Omics’ wichtig?

Rochon: Um zum Beispiel genetische, also erblich bedingte, Eigenschaften zu charakterisieren, die zu bestimmten Krankheiten führen oder diese begünstigen können – man spricht von der genetischen Prädisposition einer Person für eine Erkrankung. Auch die Zusammensetzung der Proteine kann man analysieren. Proteine sind die Protagonisten in unseren Körperzellen, ich nenne sie auch die ‘Action Heroes’. Ihre Zusammensetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt Aufschluss darüber, was gerade im Stoffwechsel einer Person los ist. Ein Überschuss oder Mangel an bestimmten Proteinen kann Hinweise auf Erkrankungen geben. Auf so ein Signal: „Achtung, das ist was los“ können gegebenenfalls wichtige Präventions- oder Therapiemaßnahmen auf den Weg gebracht werden.

Reinke: Auch die Glycomics sind wichtig…

… die sich mit der systematischen Untersuchung aller Zuckerstrukturen eines Proteins, Zelltyps oder Organismus beschäftigen.

Reinke: Denn das Fehlen oder Vorhandensein bestimmter Zuckeranteile an Proteinen, zum Beispiel an Antikörpern, sind wichtige Merkmale, die zur Diagnose oder als Risikofaktor für die Ausbildung von Erkrankungen herangezogen werden können. Ein Beispiel sind entzündliche Prozesse, wie sie etwa der Rheumatoiden Arthritis zugrunde liegen. Eine Stärke der Omics-Analysen ist also, dass Abweichungen oder Veränderungen der Zusammensetzung bestimmter Stoffe im Körper erkennbar werden, die mit Erkrankungen oder einer Prädisposition dafür einhergehen können.

Rochon: Bestimmte Muster von Merkmalen, seien es Proteine, Zucker oder andere Moleküle, geben Aufschluss über den Gesundheitsstatus – gar nicht zwangsläufig einen Krankheitsstatus! Es gibt heute viel mehr Möglichkeiten in der Diagnostik. Man kann den Körper mittels Omics-Analysen biochemisch sehr gut durchleuchten.

Verändern sich mit der steigenden Personalisierung und Individualisierung von Diagnose und Therapie die Anforderungen an Medizinerinnen und Mediziner?

Rochon: Durch technologischen Fortschritt halten auch neue Methoden und Systeme in die Arbeitswelt der Ärzt/-innen Einzug und die Anforderungen wandeln sich an vielen Stellen. Da denke ich als Erstes an Chirurg/-innen. Sie können heute in bestimmten Bereichen von Operationsrobotern unterstützt werden. Die sind zum Beispiel darauf ausgelegt, Bewegungen in bestimmten Winkeln auszuführen, zu denen ein Mensch gar nicht in der Lage ist. Mithilfe bildgebender Verfahren und Augmented Reality können sie viel präziser arbeiten, beispielsweise Karzinome ausschneiden. Der Computer stellt die Operationsumgebung in 3D dar, sodass die oder der Operierende sich besser orientieren kann.

Der Arbeitsplatz der Chirurg/-innen wird damit technisierter und Operationen werden mithilfe von Steuerungselementen durchgeführt, die fast einem Computerarbeitsplatz entsprechen. Um mit diesen Geräten und auch der dazugehörigen Software umgehen zu können, müssen Ärzt/-innen natürlich entsprechend geschult sein.

Reinke: Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz von KI in der Radiologie, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Angehende Mediziner/-innen müssen natürlich auch zukünftig lernen, welches bildgebende Verfahren zu welchem Zweck einzusetzen ist und welche Ergebnisse sie von ihm erwarten dürfen. Sie bekommen aber möglicherweise nur noch eine Vorauswahl von Aufnahmen zu sehen – nämlich die, auf denen eine KI Abweichungen vom Normalzustand festgestellt hat. Wichtig ist, dass behandelnde Ärzt/innen die Daten verstehen, die ihnen Algorithmen präsentieren, um eine Analyse auszuwerten und Diagnosen daraus abzuleiten.

Ich habe während meiner aktiven Zeit als Wissenschaftlerin in der medizinischen Forschung selbst erlebt, dass Menschen, die in Informatik, Labordiagnostik, Forschung oder als behandelnde Ärzt/-innen tätig sind, nicht immer die gleiche Sprache sprechen. Ärzt/-innen oder Wissenschaftler/-innen erhalten dann möglicherweise nicht die richtigen Daten, um eine Antwort auf die Frage zu finden, die sie gestellt haben. Oder die Daten sind nicht richtig miteinander verknüpft. Die Kommunikation zwischen den beteiligten Ebenen kann und sollte in vielen Fällen sicher besser laufen.

Rochon: Dafür wäre es auch hilfreich, wenn angehende Mediziner/-innen oder Biolog/-innen ein Grundverständnis von digitalen Codes und Prozessen vermittelt bekämen und davon, wie Daten auszuwerten sind. Ein Data Science Kurs im Studium ist sicher angesagt, um zumindest eine Schnittmenge zwischen den Wortschätzen aller Beteiligten zu schaffen.

In welchen Bereichen der Medizin werden personalisierte und individualisierte Ansätze besonders relevant?

Reinke: Insbesondere mit Blick auf ältere Menschen ist es wichtig, dass sich gerade viel tut, was zum Beispiel die Darreichungsformen von Medikamenten angeht. Viele Menschen haben alters- oder krankheitsbedingt Schluckprobleme und können Tabletten daher nur schwer schlucken. Die Einnahme ist oft einfacher zu gestalten – und das nützt ja nicht nur älteren Menschen. Es lässt sich natürlich auch auf Kinder übertragen und letztendlich auf jede und jeden von uns. Es wäre doch toll, wenn wir nicht so dicke Brocken schlucken müssten!

Rochon: Außerdem können heute verschiedene Inhaltsstoffe zu kleineren Chargen von Medikamenten zusammengesetzt werden…

Eine Voraussetzung dafür, kleine Kohorten Erkrankter mit angepassten Therapien zu behandeln. Entstehen dadurch nicht hohe Kosten?

Dafür gibt es Lösungen! Etwa den modularen Aufbau von Fertigungsstätten aus flexiblen Komponenten, die kleinere Volumina herstellen können und mit wenig Aufwand schnell auf neue Stoffmischungen angepasst werden. Auch hier spielt die Digitalisierung übrigens eine wichtige Rolle – das Stichwort Industrie 4.0 steht aber auf einem anderen Zettel….

Wird auch die Vorbeugung von Krankheiten, oder besser: die Gesunderhaltung, zunehmend personalisiert?

Rochon: Natürlich birgt personalisierte Medizin auch den präventiven Aspekt. Wenn Menschen rechtzeitig gewarnt sind, dass sie eine bestimmte Prädisposition haben oder dass sie erste Anzeichen einer Erkrankung zeigen, können sie gegensteuern. Die Person wird dann vielleicht gar nicht erst krank oder erkrankt nicht so schwer. Das spart unserem System eine Menge Geld.

Reinke: Dabei sind jedoch auch ethische Aspekte zu beachten: denn es gibt durchaus Menschen, die nicht alles wissen wollen. Daher sollte bei bestimmten Untersuchungen oder Analysen im Vorfeld geklärt werden, ob die untersuchten Personen „zufällige“ Befunde erfahren möchten, zum Beispiel um präventiv handeln zu können. Ärzt/-innen müssen dafür sensibilisiert werden, wie sie mit solchen persönlichen medizinischen Informationen über ihre Patient/-innen umgehen.

Der Umgang mit personalisierten medizinischen Daten ist gerade in Deutschland ein schwieriges Thema…

Rochon: …bei dem man die Patient/-innen mitdenken muss! Die Möglichkeiten, Sensorik in Form von Wearables oder kleinen Geräten zu nutzen, machen Menschen zunehmend autonom, was die Datenerhebung angeht. Sie können sich so zu bestimmten Aspekten ihres Gesundheitsstatus jederzeit selbst informieren. Bei bestimmten chronischen Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes ist die Technik hier schon sehr weit…

An Diabetes Erkrankte können per Sensor ihren eigenen Blutzuckerwert messen, teilweise sogar kontinuierlich, und verabreichen eigenständig Insulin.

Rochon: Das ist auch eine Form des Patient-Empowerment: Ich als Patient/-in habe selbst die Kontrolle und kann aktiv Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen, selbstverantwortlich agieren und frühzeitig bei Bedarf eine Ärztin oder einen Arzt konsultieren. Das kann auch dazu beitragen, dass Patient/-innen und Ärzt/-innen sich eher auf Augenhöhe begegnen.

Kommt das Labor also mehr und mehr zu uns nach Hause?

Reinke: Für manche Anwendungen vielleicht ja. Es gibt inzwischen zum Beispiel Methoden, den eigenen Urin selbst und zu Hause auf Anzeichen bestimmter Vorgänge im Körper zu analysieren.

Das geht bis hin zur intelligenten Toilette, die eigenständig Stuhl und Urin untersucht, ein persönliches Profil der Normalwerte erstellt und bei Abweichungen Alarm schlägt…

Rochon: Und sofern die Patient/-innen das ‘mitmachen’, also wenn sie es selber möchten, erhält man von diesen Geräten wertvolle ‘real-life Daten’!

Eine Diagnose oder Therapie muss sich dann nicht mehr an einem einzelnen Messwert ausrichten, sondern kann ein ganzes Datenkontinuum konsultieren, das einen Parameter im Körper der untersuchten Person sehr individuell abbildet?

Rochon: Ja, wenn die Daten entsprechend qualitativ gut sind. Dann können sie sehr hilfreich sein, um differenzierte Diagnosen zu stellen. Und sie spiegeln die individuellen Lebensumstände eines Patient/-innen, ob jemand beispielsweise in der Nachtschicht arbeitet, körperlich tätig ist oder hauptsächlich am Schreibtisch sitzt. Auch das kann für Diagnose und Therapie wichtig sein.

Sie sagen, qualitativ hochwertige und kontinuierliche Daten zu erhalten, setzt voraus, dass die Anwendenden es selber wollen und mitmachen. Was hält sie davon ab, oder was motiviert sie dazu?

Reinke: Kommunikation ist ein Schlüssel. Die Nutzenden müssen angemessen aufgeklärt sein darüber, welche Daten generiert werden, was damit geschieht, welche Kontrolle sie darüber haben. Und natürlich müssen sie den Mehrwert erkennen, den sie selber davon haben.

Haben sie dann ihre eigenen Daten, zum Beispiel in Form von Messwerten, in der Hand, gibt ihnen das im Kontext einer Erkrankung, aber auch der Gesundheitserhaltung, viel mehr Sicherheit. Dieser Aspekt der individuellen Versorgung sollte in der Kommunikation im Vordergrund stehen.

Ein gutes Beispiel, um diesen Aspekt zu verdeutlichen, ist die kontinuierliche Messung des Augeninnendrucks. Der ist bei älteren Menschen, aber auch zum Beispiel bei Diabetes-Erkrankten oft erhöht. Unerkannt kann das zur vollständigen Erblindung führen. Mit modernen Sensoren kann er kontinuierlich gemessen werden und bei Abweichungen können Betroffene schnell reagieren.

Welche Rolle spielen Sorgen der Menschen um die Sicherheit ihrer persönlichen Daten?

Rochon: Viele Menschen tragen freiwillig Lifestyle-Produkte wie zum Beispiel eine Smartwatch, weil sie einfach ein Interesse daran haben, ihren Gesundheits- und Fitness-Status zu managen. Dabei fragen sie nicht immer, wo ihre Daten gespeichert werden, oft siegt die Bequemlichkeit – und wenn das eine bewusste Entscheidung ist, ist das zu respektieren. Eine gewisse Eigenverantwortlichkeit muss man voraussetzen. Entscheidend ist, dass diese Informationen verfügbar und den Nutzenden zugänglich sind. Aus Sicht der Patient/-innen- oder Nutzenden muss gewährleistet sein, dass sie alleinige Besitzer ihrer Daten sind und selber bestimmen, wer Zugriff auf die Daten hat und wie sie verwendet werden. Hier muss allerdings noch eine Unterscheidung zwischen Life-Style-Produkten und medizinischen Anwendungen gemacht werden. Für medizinische Anwendungen und Medizinprodukte sind die Datenschutzanforderungen bereits recht hoch. Wenn geeignete Rahmenbedingungen mit Blick auf Datenerhebung, -berechtigung und -qualität geschaffen sind, wäre es in Zukunft zum Beispiel vorstellbar, dass jeder Mensch seinen ganz individuellen digitalen Zwilling hat.

Also ein digitales Modell des Körpers, basierend auf den gesammelten individuellen Daten?

Ja. Der digitale Zwilling könnte dann Alarm schlagen, wenn etwas im Körper aus dem Gleis zu geraten droht – ganz so wie die ‘predictive maintenance’ in der Industrie – also die computergestützte vorhersagende Instandhaltung von Geräten.

Reinke: Ob Menschen Sensor-basierte Geräte nutzen, um ihren individuellen Gesundheitsstatus zu überwachen, hängt im Übrigen nicht nur von der Datennutzung ab. Ein wichtiger Punkt ist die Usability der Geräte…

… die Frage, ob sie intuitiv und einfach anzuwenden sind.

Reinke & Rochon: Da sind die Entwickelnden gefragt. Mit Blick auf den demografischen Wandel ist es wichtig, von vornherein auf generationengerechte Lösungen im Design für Alle zu setzen.

Dr. Maike Rochon leitet den Bereich Life Sciences, Gesundheitswirtschaft und Bioökonomie bei der Innovationszentrum Niedersachsen GmbH und ist Netzwerkmanagerin der BioRegioN.

Dr. Yvonne Reinke ist Themenmanagerin Life Sciences und BioRegioN.

Interview: Dr. Ulrike Schneeweiß